Gonococcie : données

Activité de dépistage

Dépistages remboursés en secteur privé et en secteur public (hors hospitalisations), système national des données de santé (SNDS)

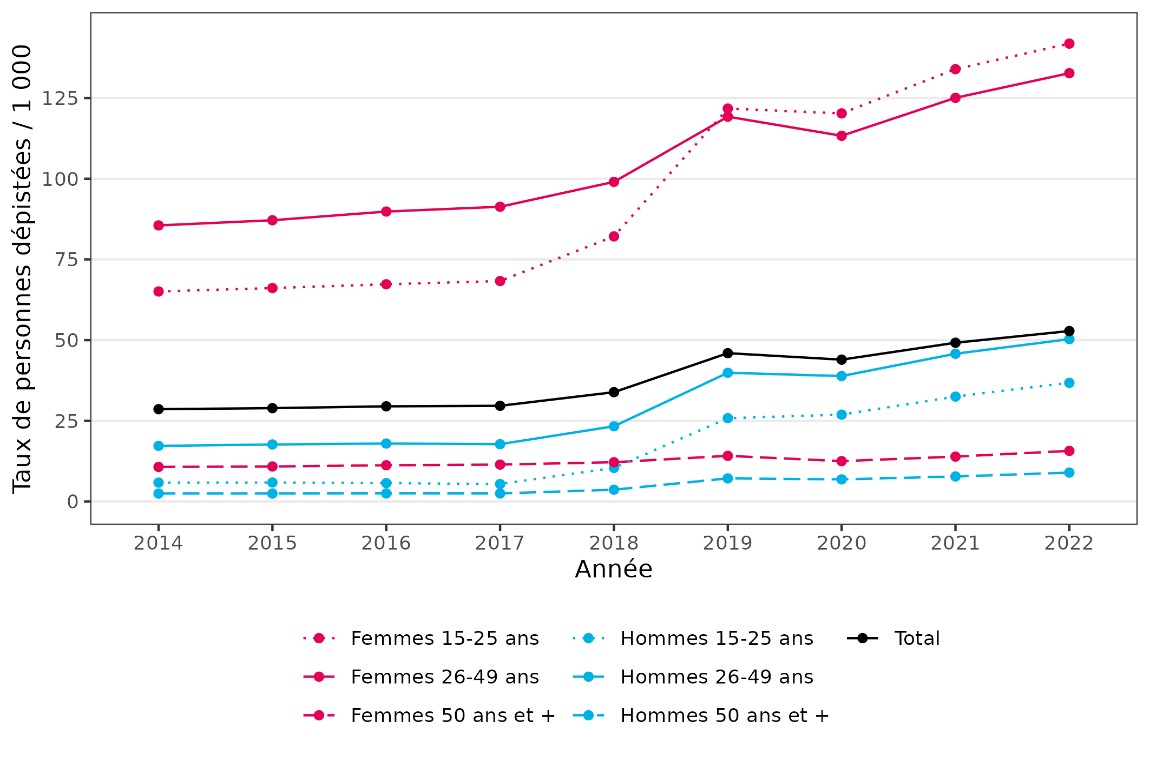

En 2022, 3,0 millions de personnes de 15 ans et plus ont été dépistées au moins une fois pour une recherche de gonococcie, soit un taux national de dépistage de 53 pour 1 000 habitants de 15 ans et plus (Figure 1).

Les trois-quarts des personnes dépistées en 2022 sont des femmes, avec un taux de dépistage près de trois fois plus élevé chez celles-ci (75 pour 1 000) que chez les hommes (29 pour 1 000). Du fait de l’utilisation d’une PCR multiplex permettant de dépister conjointement une infection à gonocoque et une infection à Ct, le taux de dépistage est encore plus important chez les femmes de 15 à 25 ans (142 pour 1 000), chez lesquelles il est recommandé un dépistage systématique des infections à Ct par la HAS [1].

Entre 2014 et 2022, le taux de personnes dépistées au moins une fois dans l’année pour une gonococcie a augmenté, et de façon plus marquée depuis 2017. L’augmentation a été plus importante chez les hommes que chez les femmes (taux multiplié par 3,4 chez les hommes et par 1,7 chez les femmes). Après une baisse du taux de dépistage des gonococcies en 2020, en lien avec l’épidémie de Covid-19, ce taux a ré-augmenté et atteint en 2022 un niveau supérieur à celui de 2019 (+17%).

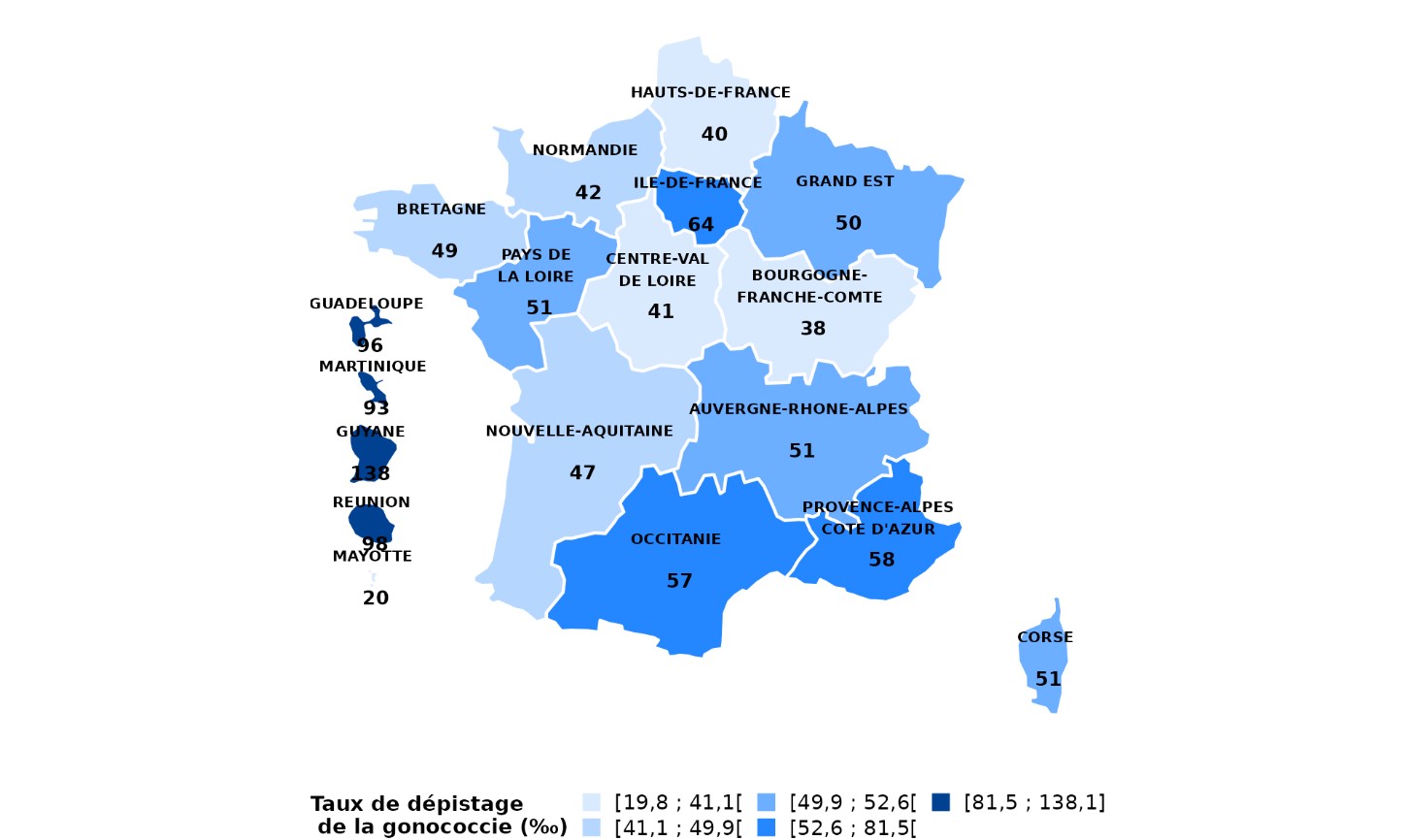

Comme pour le dépistage de l’infection à Ct, c’est en Guyane que le taux de dépistage des gonococcies est le plus élevé (138 pour 1 000 habitants), suivi par les autres DROM à l’exception de Mayotte, puis de l’Ile-de-France et du sud de la France (régions PACA et Occitanie). Le taux de dépistage le plus faible est observé à Mayotte (20 pour 1 000), puis en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Hauts-de-France et en Centre-Val de Loire (Figure 2).

Dépistages en Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) (données des rapports d’activité et performance (RAP))

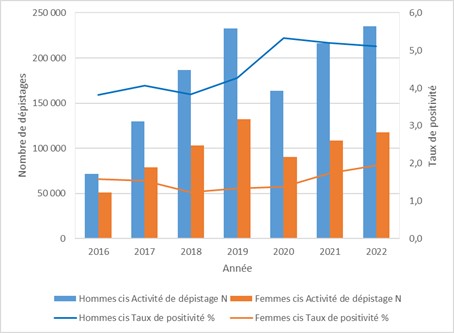

En complément de ces dépistages remboursés par l’Assurance maladie, environ 365 000 dépistages gratuits d’infection à gonocoque ont été réalisés en CeGIDD en 2022. Ce nombre, qui avait diminué en 2020, a ré-augmenté depuis pour atteindre en 2022 des effectifs voisins de 2019 (Figure 3). Mais compte-tenu de la diminution du nombre de CeGIDD ayant transmis des données IST via les RAP entre ces deux années, il est difficile d’être certain de cette stabilité.

Evolution du nombre de cas, taux d'incidence et taux de positivité

Infections diagnostiquées en CeGIDD (données des RAP et SurCeGIDD)

Le nombre de gonococcies diagnostiquées en CeGIDD est d’environ 14 800 en 2022. Ce nombre est en augmentation continue dans les deux sexes depuis 2016 (en dehors d’une baisse en 2020), augmentation plus marquée chez les hommes cis que chez les femmes cis (d’un facteur 4 vs 2).

Le taux de positivité des tests en CeGIDD, égal à 4,1% en 2021 (5,1% chez les hommes cis, 1,9% chez les femmes cis et 4,8% chez les personnes trans), est en augmentation sur les dernières années. Parmi les personnes dont les pratiques sexuelles sont connues, le taux de positivité est près de 5 fois plus élevé chez les HSH (9,3%) que chez les hommes hétérosexuels (1,9%) et les femmes hétérosexuelles (1,7%).

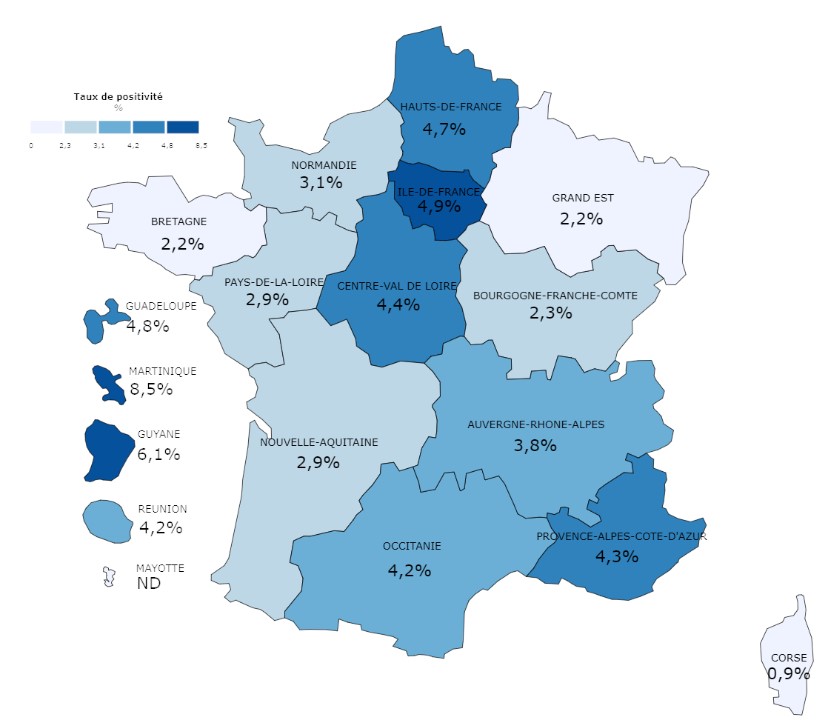

Les taux de positivité sont les plus élevés en Martinique et en Guyane (respectivement 8,5% et 6,1%), en Ile-de-France (4,9%), en Guadeloupe (4,8%) et dans les Hauts-de-France (4,7%) (Figure 4).

Infections diagnostiquées en médecine générale (réseau Sentinelles)

L’incidence annuelle des cas d’infection à gonocoque vus en consultation de médecine générale en métropole a été estimée à 29 300 cas en 2022 [IC95% : 23 809-34 791], alors que l’incidence estimée était en 2021 de 21 750 cas [17 327-26 173] [2].

Caractéristiques des cas de gonococcie diagnostiqués en CeGIDD et en médecine générale

En CeGIDD (SurCeGIDD et ResIST)

Les gonococcies diagnostiquées en CeGIDD concernaient 83,4% d’hommes cis, 15,9% de femmes cis et 0,7 % de personnes trans (Tableau). L’âge médian des personnes diagnostiquées pour cette IST était de 27 ans, 28 ans chez les hommes cis, 21 ans chez les femmes cis et 30 ans chez les personnes trans. Les jeunes de moins de 26 ans représentaient 44% des cas. Parmi les personnes pour lesquelles l’information était disponible, 22% étaient nées à l’étranger. Les HSH représentaient 64% des cas, les hommes hétérosexuels 18%, les femmes hétérosexuelles 13% et les femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes 4,5%. La grande majorité des patients (91%) avaient eu au moins 2 partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois. Des signes cliniques d’IST étaient identifiés lors de la consultation dans un tiers des cas. Un antécédent d’IST bactérienne au cours des 12 derniers mois était rapporté par 42% des patients. Une séropositivité VIH a été découverte de façon concomitante au diagnostic de gonococcie dans 0,7% des cas.

En médecine générale (réseau Sentinelles)

Les hommes représentaient 75% des cas déclarés en 2022 et parmi eux 27% étaient des hétérosexuels et 73% des HSH (54% de l’ensemble des cas) [3]. Les personnes nées à l’étranger représentaient 15% des cas. Dans l’année précédant le diagnostic, un antécédent d’IST avait été retrouvé pour 18% des cas et la notion d’au moins 2 partenaires pour 71% d’entre eux. Des symptômes étaient présents chez 65% des patients.

Evolution de la résistance du gonocoque

En France métropolitaine, les données recueillies par le Centre National de Référence des IST bactériennes rapportent un taux de résistance du gonocoque aux céphalosporines de 3ème génération faible et relativement stable sur les dernières années. Ainsi, seuls 0,4% des isolats étaient résistants au céfixime et 0,2% à la ceftriaxone en 2022 (enquête ENGON 2022) vs 0,1% et 0,0% respectivement en 2021. En 2022, les souches étaient résistantes à l’azithromycine, traitement associé à la ceftriaxone pour les infections pharyngées (en cas de souche sensible à l’antibiogramme), dans 12,0% des cas vs 9,7% en 2021.

De rares souches de gonocoque résistantes à la ceftriaxone (traitement de 1ère intention des gonococcies) ont été décrites avant 2022 (une en 2017 et deux en 2019), mais depuis juin 2022, cinq souches résistantes à la ceftriaxone, ont été identifiées (deux en 2022 et trois en 2023). De plus, quatre d’entre elles étaient également résistantes à haut niveau à l’azithromycine (souches de gonocoque ultrarésistantes aux antibiotiques, dites XDR). Jusqu’en 2022, ces souches résistantes étaient principalement importées d’Asie (Cambodge, Vietnam), mais il a été établi que l’un des cas identifié en 2023 était un cas autochtone n’ayant pas voyagé.

1 HAS. Réévaluation de la stratégie de dépistage des infections à Chlamydia trachomatis, Septembre 2018. Synthèse de la recommandation en santé publique.

2 IPLESP, Sorbonne Université, Inserm. Bilan d’activité 2022 du réseau Sentinelles.