VIH/sida : données

Activité de dépistage : poursuite de l’augmentation en 2022

Activité de dépistage dans les laboratoires : environ 6,5 millions de tests VIH en 2022

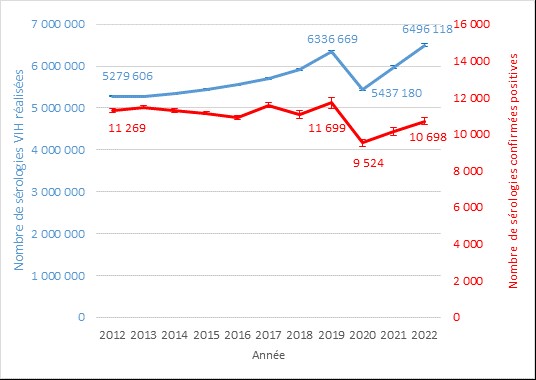

En 2022, 6,5 millions [IC95% : 6,46-6,53], de sérologies VIH ont été réalisées par les laboratoires de biologie médicale (laboratoires de ville et laboratoires hospitaliers). Ce nombre, qui avait chuté en 2020 (-14%), a dépassé (+3%) le niveau observé en 2019 (6,1 millions).

Cette augmentation de l’activité de dépistage en 2022 s’est aussi accompagnée d’une augmentation du nombre de sérologies confirmées positives sans, par contre, atteindre le niveau observé en 2019 (-9%). Le taux de positivité est de 1,6 pour mille sérologies réalisées en 2022.

Données de remboursement de l’Assurance maladie

En 2022, le nombre de personnes ayant bénéficié d’au moins un remboursement pour une sérologie VIH a dépassé le niveau observé en 2019.

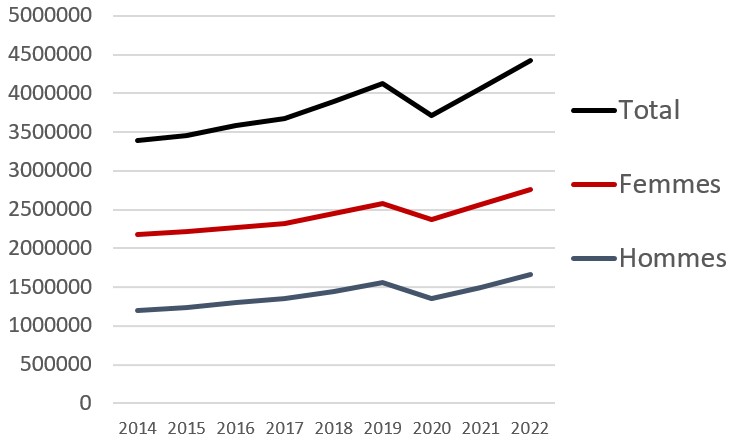

Des données de dépistage sont disponibles pour l’année 2022, à partir des données de l’Assurance maladie, sur la base d’extractions du SNDS réalisées par Santé publique France en novembre 2023 pour quantifier les tests remboursés et réalisés en laboratoires privés et publics (hors hospitalisations dans le secteur public et hors tests gratuits).

Ces données montrent, après la forte diminution de 2020, suivie d’une reprise en 2021 qui n’atteignait pas encore le niveau de 2019, que le nombre de personnes ayant bénéficié d’au moins un dépistage du VIH en 2022 augmente par rapport à 2021 et dépasse le niveau de 2019, chez les femmes comme chez les hommes.

VIH-test

Le dispositif VIH-test, généralisé en France depuis janvier 2022, permet aux assurés sociaux majeurs de réaliser une sérologie positive en laboratoire, sans prescription médicale et sans avance de frais. De janvier 2022 à juin 2023, environ 574 000 sérologies VIH ont été réalisées et remboursées par l’Assurance Maladie dans ce cadre. Ces tests ont été réalisés à 47% chez des hommes et 53% chez des femmes. Près de 40% concernaient des personnes âgées de 20 à 39 ans.

Ventes d’autotests VIH

Le nombre d’autotests VIH vendus en pharmacie au cours de l’année 2022, sans possibilité de connaître la population y ayant recours, est d’environ 65 600 (+2% par rapport à 2021).

Diagnostics d’infection à VIH et de sida : augmentation entre 2020 et 2022

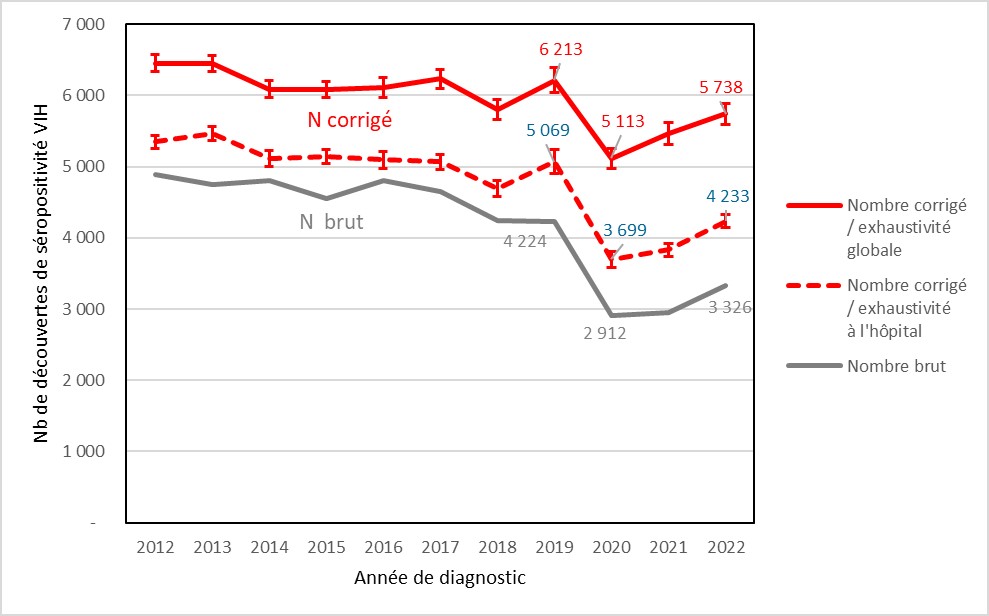

Les données sur les découvertes de séropositivité́ VIH sont issues de la déclaration obligatoire de l’infection à VIH. Elles sont corrigées pour tenir compte de la sous-déclaration, des délais de déclaration et des variables incomplètes. La méthode de correction a été révisée en 2023 pour produire une « estimation haute » et une « estimation basse » selon les hypothèses sur l’exhaustivité. L’exhaustivité en 2022 était de 57% globalement, 27% en ville et 77% à l’hôpital, en augmentation par rapport à 2021.

Entre 4200 et 5700 personnes ont découvert leur séropositivité VIH en 2022

Le nombre de découvertes de séropositivité VIH en 2022 est estimé entre 4 233 [IC95% : 4 139-4 326] et 5 738 [IC95% : 5 588-5 888]. L’augmentation observée entre 2020 et 2022 fait suite à la diminution importante en 2020 liée à l’épidémie de Covid-19 et expliquée par la baisse de l’activité de dépistage, des flux migratoires et sans doute également des expositions au VIH liée aux mesures de distanciation sociale.

Les données sur le nombre d’initiations de traitements antirétroviraux montrent également une diminution entre 2019 et 2020 suivie d’une réaugmentation en 2022 sans atteindre le niveau de 2019 (Source SNDS, exploitation EPI-PHARE, novembre 2023).

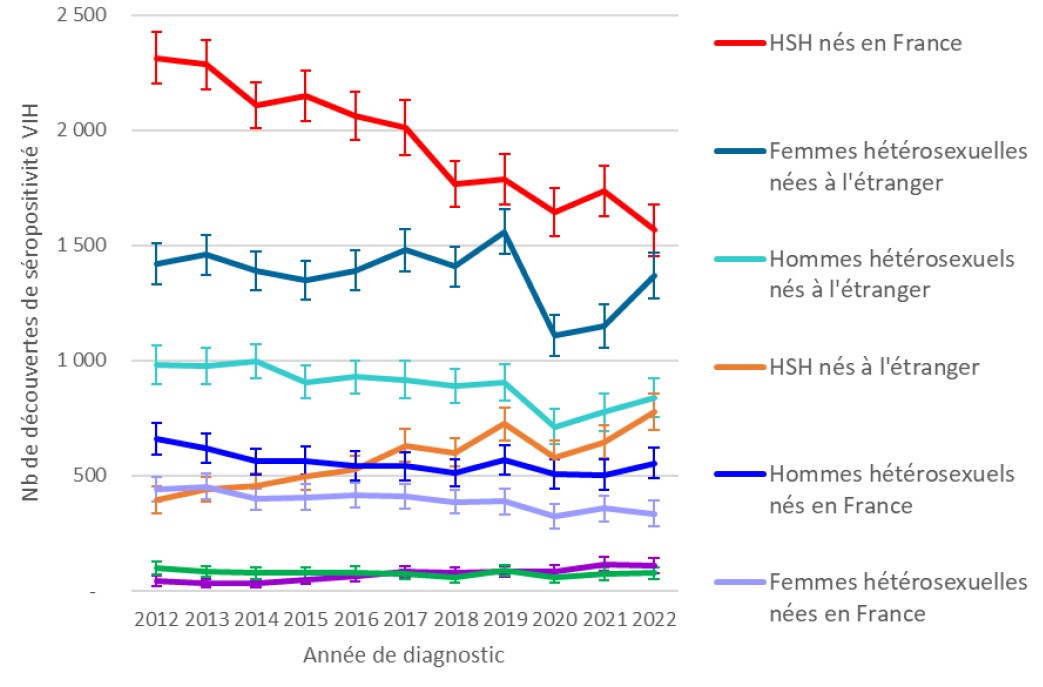

Découvertes de séropositivité VIH par population

L’évolution du nombre de découvertes de séropositivité diffère selon les populations. Après une diminution du nombre de découvertes de séropositivité VIH en 2020, beaucoup plus marquée chez les personnes nées à l’étranger que chez celles nées en France, le nombre de découvertes réaugmente en 2022 aussi bien chez les hétérosexuel.le.s né.e.s à l’étranger que chez les HSH nés à l’étranger.

Sur la totalité de la période 2012-2022, le nombre de découvertes est quasi stable chez les femmes hétérosexuelles nées à l’étranger, diminue chez les femmes hétérosexuelles nées en France, les UDI, les hommes hétérosexuels nés en France et ceux nés à l’étranger (respectivement de -24%, -21%, -16% et -14% sur la base des estimations « hautes »). La diminution la plus importante est observée chez les HSH nés en France (-32% sur 2012-2022).

Par contre, une augmentation est observée entre 2012 et 2022 dans deux populations, les HSH nés à l’étranger et les personnes trans contaminées par rapports sexuels (respectivement de +96% et +153%). En 2022, le nombre estimé de découvertes de séropositivité dépasse celui observé en 2019.

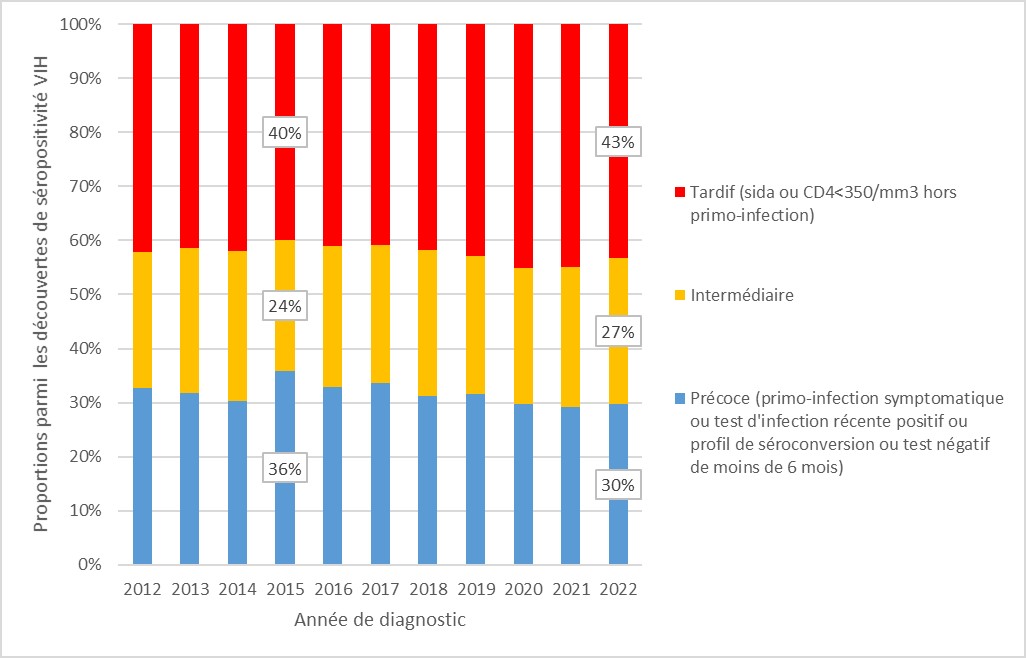

Indicateurs de délai entre contamination et diagnostic

En 2022, 30% des découvertes de séropositivité chez les adultes étaient des diagnostics précoces (profil virologique de séroconversion, stade clinique de primo-infection, test VIH négatif de moins de 7 mois ou test d’infection récente positif). La même année, 43% étaient des diagnostics tardifs (stade sida ou taux de CD4 < 350/mm3 hors primo-infection) : 28% au stade avancé de l’infection (stade sida ou < 200/mm3 hors primo-infection) et 15% tardif mais pas au stade avancé.

La part des diagnostics précoces est stable sur les dernières années. La part des diagnostics tardifs a retrouvé en 2022 le niveau de 2019 (43%).

Personnes diagnostiquées en France l’année de leur arrivée, mais connaissant déjà leur séropositivité

En plus des personnes ayant découvert leur séropositivité VIH en 2022, ont été diagnostiquées cette même année 895 [IC95% : 810-980] personnes qui connaissaient leur infection avant d’arriver en France et qui ont été testées positives dans les 12 mois après leur arrivée sur le territoire. Leur nombre, qui avait chuté en 2020 (-38%), augmente en 2022 (+69% par rapport à 2021) et dépasse même le nombre observé en 2019 (+21%).

Diagnostics de sida

Le nombre de diagnostics de sida en 2022 a été estimé à 796 [IC95% : 714-877] (cf. Annexes). Ce nombre, qui avait progressivement diminué, se stabilise sur les 3 dernières années.Parmi les personnes diagnostiquées avec un sida en 2021, la majorité d’entre elles (67%) ignoraient leur séropositivité, et donc n’avaient pu bénéficier de traitements antirétroviraux (ARV) avant le sida, et 18% connaissaient leur séropositivité mais n’avaient pas été traitées par ARV. Seuls 16% avaient reçu des ARV. L’ignorance de la séropositivité avant le diagnostic de sida concernait 75% des HSH, 63% des hétérosexuel.le.s né.e.s en France et 60% des hétérosexuel.le.s né.e.s à l’étranger diagnostiqués en 2020-2022.

En conclusion

Dans un contexte d’augmentation continue de l’activité de dépistage du VIH jusqu’en 2019, une baisse avait été observée en 2020, liée à l’épidémie de Covid-19. En 2022, une ré-augmentation a été observée, dépassant le niveau de celui de 2019.

Alors que la part des diagnostics à un stade avancé de l’infection est stable depuis plusieurs années, avec près de 40% des diagnostics, il est important de poursuivre la mobilisation les professionnels de santé et les populations clés sur l’importance du dépistage. Un dépistage précoce des personnes exposées et de leurs partenaires, suivi d’une mise sous traitement rapide, est indispensable pour interrompre les chaines de transmission.

Pour en savoir plus

Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 12 décembre 2023, n°24-25 VIH et autres infections sexuellement transmissibles : enjeux de la su...

Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 29 novembre 2022, n°24-25 Prévention et dépistage du VIH et des infections sexuellement transmis...

Incidence du VIH

Le nombre de découvertes de séropositivité VIH dépend à la fois de l’incidence du VIH, c’est-à-dire du nombre de contaminations dans l’année, et du recours au dépistage.

En France l’incidence annuelle du VIH a été estimée à partir du nombre de découvertes de séropositivité, par plusieurs méthodes basées sur le test d’infection récente réalisé par le Centre National de Référence (CNR) du VIH ou sur un rétro-calcul.

L’une de ces méthodes, développée par Santé publique France, est basée sur le nombre de personnes diagnostiquées à l’état d’« infection récente », c’est-à-dire en moyenne dans les 6 mois suivant la contamination. Avec cette méthode, l’incidence du VIH a été estimée à environ 5 800 [5275-6333] personnes en 2013 et 5 700 [5129-6189] en 2014, soient 13 nouvelles contaminations pour 100 000 personnes de 15 à 69 ans. Environ la moitié (51 %) de ces contaminations était liée à des rapports sexuels entre hommes, 48 % à des rapports hétérosexuels, et 1 % à l’échange de seringue entre usagers de drogues. L’incidence a globalement diminué entre 2003 et 2014, depuis 2003 pour les hétérosexuels, et seulement depuis 2008 chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH).

Une autre méthode, développée par l’Inserm UMRS 1136, est basée sur le rétro-calcul à partir des cas diagnostiqués et l’estimation du délai entre contamination et diagnostic. Avec cette méthode, l’estimation de l’incidence était d’environ 6 000 [5288-6606] nouvelles contaminations en 2018, avec un délai médian de 3,6 ans entre la contamination et le diagnostic.

Une comparaison des différentes méthodes a été réalisée en 2023 dans l’objectif de choisir la ou les méthode(s) à utiliser pour fournir en routine des estimations d’incidence à partir de 2024.

Une augmentation régulière de la prévalence (nombre de personnes vivant avec le VIH)

Une augmentation régulière en France du nombre de personnes vivant avec le VIH est observée depuis le début de l’épidémie, en raison du nombre annuel de nouvelles contaminations toujours supérieur à celui du nombre de personnes séropositives qui décèdent chaque année. Ce nombre serait actuellement d’environ 200 000 personnes en France.